Basta considerar los desplazamientos que tienen lugar en las preferencias literarias de cada uno. En cómo disminuye la sintonía con determinados libros y autores que tuvieron un protagonismo quizás importante en la construcción de la propia personalidad. Algo que no tiene que ver forzosamente con la juventud de los escritores en cuestión, pero que tampoco es por completo indiferente a este factor.

Basta considerar los desplazamientos que tienen lugar en las preferencias literarias de cada uno. En cómo disminuye la sintonía con determinados libros y autores que tuvieron un protagonismo quizás importante en la construcción de la propia personalidad. Algo que no tiene que ver forzosamente con la juventud de los escritores en cuestión, pero que tampoco es por completo indiferente a este factor.

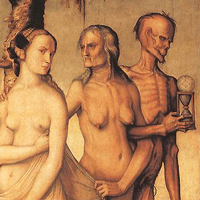

Más allá de la tradicional y a menudo enojosa división entre literatura infantil, juvenil y adulta, puede que la mayoría de los libros tengan una franja idónea de edad -de experiencia- para ser convenientemente leídos y disfrutados. Es ridículo pensar que un anciano pueda leer de la misma manera que una persona madura o una joven. Que pueda sentirse concernido por las mismas inquietudes, por las mismas verdades, con independencia de qué profundas o intensas sean. Incluso la afición por los géneros que uno frecuenta se desplaza, y así ocurre que, conforme pasa el tiempo, muchos, por ejemplo, se desinteresan progresivamente de las novelas a favor, pongamos por caso, de las memorias o de las biografías o de los libros de ensayo.

Como lector, empieza uno a percatarse con frecuencia creciente de que ha visto y sentido cosas que el autor no vio ni sintió. De que sabe cosas que el autor no sabe.

Lo paradójico es que no pocas de esas cosas las aprendió en libros que cada vez le dicen menos; mientras otros, en cambio, le dicen cada vez más.

[vc_button title=»Fuente» target=»_blank» color=»default» href=»http://www.elcultural.es/version_papel/OPINION/33886/Las_edades_del_lector»]

Insteresante entrada. Quizá lo que hace grandes a los libros, lo que les da la inmortalidad, es la multiplicidad de formas de lectura, no sólo por la edad y la experiencia del lector sino por su modo de leer y su vida lectora. Porque muchos no dan más de sí, por mucho tiempo que pase.